アセスメントツールの選定と活用法

2025年10月07日

2026年01月19日

「この相談者の本当の強みは何だろう?」「適職をどう見極めればいいのか?」―キャリアコンサルティングの現場で直面するこうした課題に、アセスメントツールは客観的な視点を提供します。

しかし、種類が多すぎて選定に迷う、結果をどう活用すればいいか分からないという声も多く聞かれます。

本稿では、実践で役立つツールの選定基準と効果的な活用法を解説します。

目次

代表的アセスメントツールの特徴と使い分け

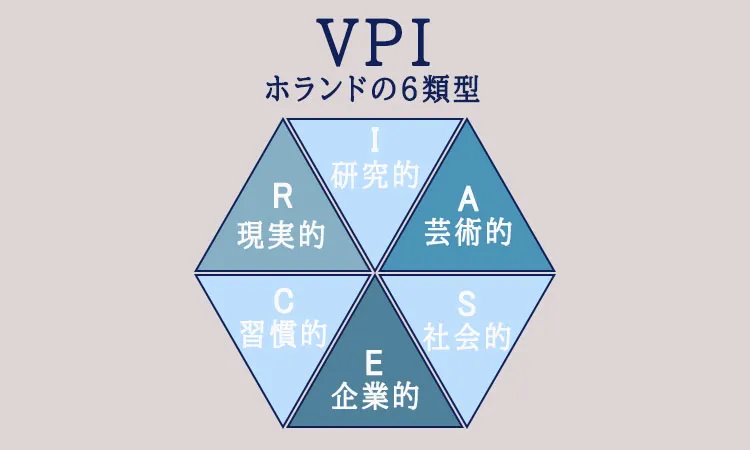

VPI職業興味検査(ホランドの6類型)

特徴:職業興味を6つのタイプ(現実的・研究的・芸術的・社会的・企業的・慣習的)で測定

適用場面:学生の進路選択、転職時の方向性確認

活用のコツ:結果を絶対視せず、自己理解を深める対話の入口として使用。「なぜこの結果になったと思いますか?」という問いかけが効果的。

GATB(厚生労働省編一般職業適性検査)

特徴:9つの適性能(知的・言語・数理・書記・空間・形態・運動共応・指先器用・手腕器用)を測定

適用場面:若年者の職業選択、職業訓練の方向性決定

注意点:能力の高低ではなく、「活かしやすい能力」として解釈することが重要。

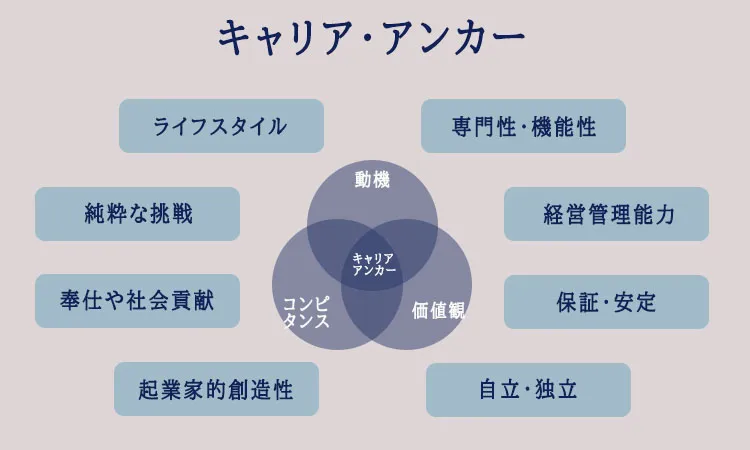

キャリア・アンカー

特徴:個人のキャリア選択の基準となる価値観を8つのアンカーで分析

適用場面:中堅社員のキャリア開発、管理職のキャリアビジョン構築

深掘りポイント:「専門・職能別能力」が高い人には専門性を活かすキャリアを、「奉仕・社会貢献」が高い人にはソーシャルビジネスなども選択肢に。

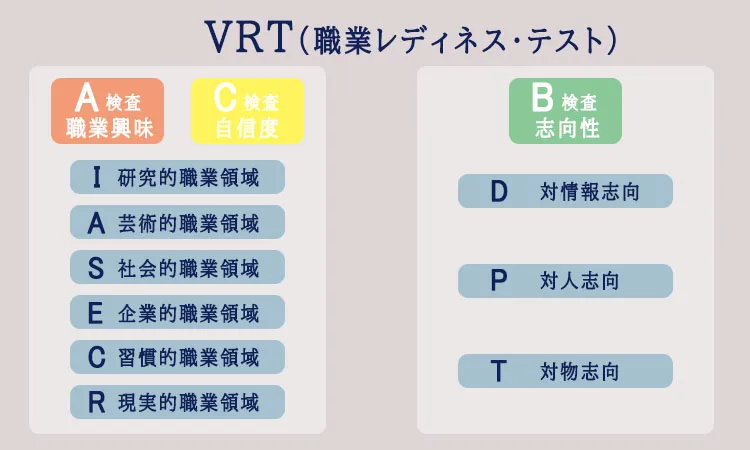

VRT(職業レディネス・テスト)

特徴:職業興味と自信度の両面から適性を測定

適用場面:高校生・大学生の進路指導、第二新卒の再就職支援

活用の工夫:興味は高いが自信度が低い領域に注目し、スキルアップの方向性を検討。

選定時の5つのチェックポイント

1. 相談者の状況との適合性

年齢、職業経験、相談目的に応じて選定。新卒にはVRT、転職検討者にはキャリア・アンカーなど、ライフステージに合わせた選択が重要。

2. 実施時間と負担

GATBは90分程度必要な一方、簡易版の興味検査は15分程度。相談時間や相談者の集中力を考慮して選定。

3. 費用対効果

無料の公的ツールから有料の専門ツールまで様々。組織で導入する場合は、年間使用回数を考慮したコスト計算を。

4. 解釈の専門性

一部のツールは有資格者のみ使用可能。訓練を受けた範囲内でアセスメントの各手法を実施し、自身のスキルレベルに合ったツールから始めることが大切。

5. フィードバックの容易さ

結果が分かりやすく、相談者が納得しやすいツールを優先。複雑すぎる結果は活用しにくい。

効果的な活用の実践例

ケース1:面談での活用

導入:「客観的に自己理解を深めるために、簡単なチェックをしてみませんか」

実施:その場で実施、または事前課題として

解釈:「この結果から、どんなことに気づきましたか?」とオープンクエスチョンで開始

展開:結果を踏まえて具体的な職業情報や必要スキルの検討へ

ケース2:グループワークでの活用

複数の参加者で同じツールを実施し、結果をシェア。多様性の理解とチームビルディングにも効果的。

ケース3:継続支援での活用

初回と3ヶ月後に同じツールを実施し、変化を可視化。成長や気づきを実感できる。

陥りやすい3つの落とし穴

1. ツール依存

「検査結果がすべて」という誤解。あくまで自己理解を深めるための補助ツールという位置づけを忘れない。

2. レッテル貼り

「あなたは○○タイプだから」という決めつけ。人は多面的であり、状況により変化することを前提に。

3. 結果の押し付け

相談者が納得していない結果を無理に受け入れさせようとすること。違和感も重要な情報として扱う。

今後の展望:AIツールとの共存

オンラインでの適性診断AIツールも増加中。従来型との使い分けが重要になります。AIは大量データからの傾向分析に強く、対面でのアセスメントは個別の文脈理解に強いです。両者を組み合わせた支援が今後のスタンダードになるでしょう。

まとめ:ツールを活かす支援者の姿勢

アセスメントツールは優れた道具ですが、使い方次第で薬にも毒にもなります。相談者の自己理解を促進し、前向きな行動変容につなげるという本来の目的を見失わず、謙虚に、そして創造的に活用していくことが、プロフェッショナルとしての矜持です。